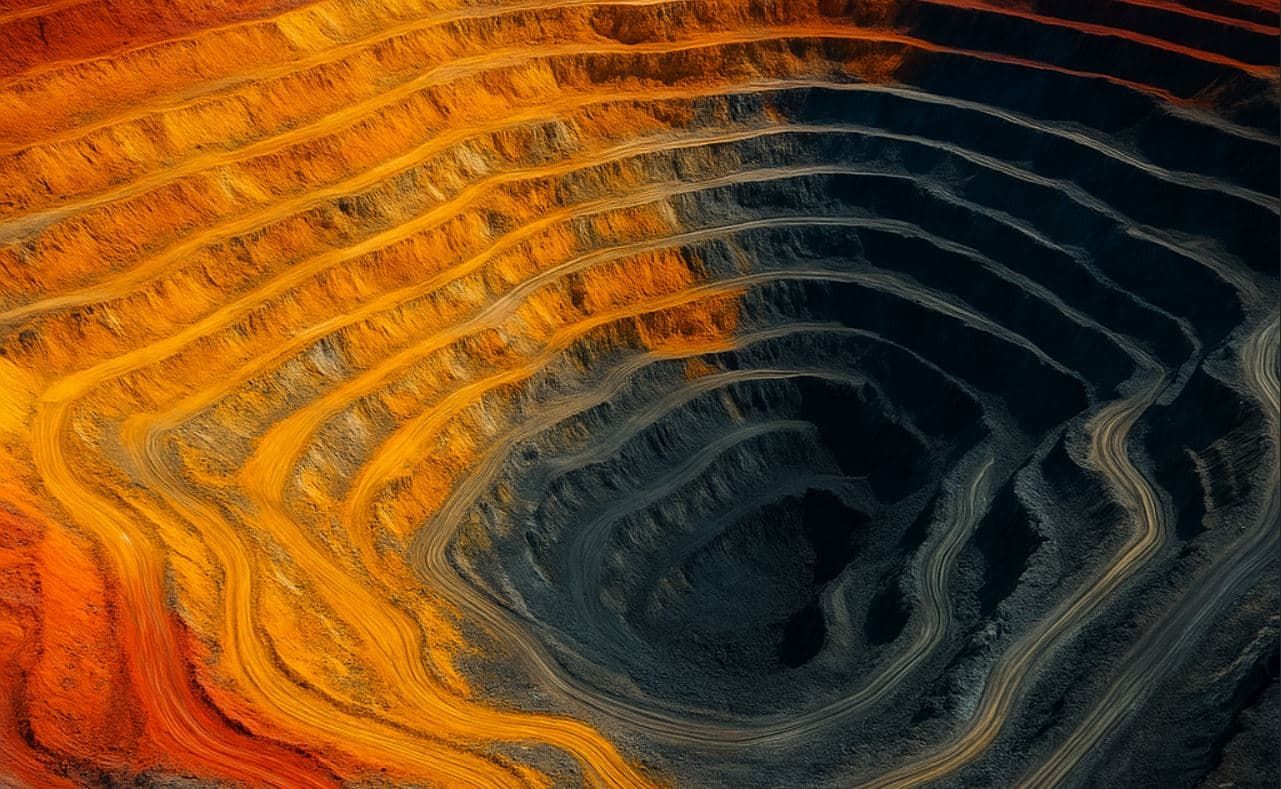

Evolution des réserves mondiales de matières premières (minérales et énergies fossiles) de 1970 à 2025

Et si les réserves de minerais et d'énergie augmentait contrairement aux informations que l'on voit passer dans les media et les réseaux sociaux ? Les chiffres paraissent parfois contradictoires, mais ce sont surtout les méthodes d'évaluation qu'il faut questionner.

En 1970, un premier groupe d'expert prédisait l'épuisement prévisible de nombreuses matières premières à l'horizon de l'an 2000.

D'autres experts prédisaient la disparition de nombreuses espèces.

D'autres experts, dans les années 1980, avaient mesuré la disparition progressive de la couche d'ozone.

Le WWF publie tous les ans le jour où l'humanité a consommé plus de ressources que la terre ne peut régénérer. En 2024, ce jour se situait au mois de juin. L'humanité consommerait 2 fois plus de ressources que la terre ne peut en reconstituer.

En 2025, on a de quoi être déconcerté:

- de nombreuses espèces sont envoie de disparition et on parle de la 6eme extinction de masse, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant d'animaux dans le monde grâce aux animaux domestiques ou d'élevage, avec 630 millions de tonnes pèsent 15 fois plus que les animaux sauvage qui ne pèsent que 40 millions de tonnes

- la couche d'ozone est toujours là, parce que nous avons remplacé les gaz qui la détruisaient par d'autres gaz

- et, surtout, les matières premières comme le fer ou le pétrole... ont curieusement augmenté, alors que nous n'en avons jamais autant consommé.

Par quel miracle est-il possible que les réserves augmentent au fur et à mesure que nous les consommons ?

C'est, pour ainsi dire incompréhensible.

Plus nous consommons de matières, plus nous en avons.

La terre fabriquerait-elles ces matières premières plus vite que nous ne les consommons ?

Cela pourrait être une explication.

Mais, ce n'est pas la bonne.

L'explication est technique, mais la bonne nouvelle est que nous ne manquons pas de matières premières minières et combustibles.

Nous en avons de plus en plus en réserve.

Vous en doutez ?

Consultez le tableau suivant qui mesurent l'évolution des réserves des principales matières premières entre 1970 et 2024.

| Ressource | Réserves en 1970 (en Mt) | Réserves en 2000 (en Mt) |

Réserves en 2024 (en Mt) |

Variation |

| Fer | 110 000 | 140 000 | 180 000 | 63,64 % |

| Cuivre | 280 | 470 | 880 | 214,29 % |

| Aluminium (Bauxite) | 3 500 | 20 000 | 30 000 | 757,14 % |

| Zinc | 180 | 250 | 250 | 38,89 % |

| Plomb | 120 | 140 | 90 | -25,00 % |

| Nickel | 50 | 60 | 130 | 160,00 % |

| Terres rares (REE) | 20 | 80 | 120 | 500,00 % |

| Cobalt | 1,5 | 7 | 8 | 433,33 % |

| Lithium | 1 | 13 | 98 | 9700,00 % |

| Graphite naturel | 5 | 70 | 320 | 6300,00 % |

| Niobium | 2 | 4 | 10 | 400,00 % |

| Tantale | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 % |

| Étain | 4 | 5,5 | 5,5 | 37,50 % |

| Tungstène | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 193,33 % |

| Molybdène | 2 | 4 | 15 | 650,00 % |

| Antimoine | 1 | 1,5 | 2 | 100,00 % |

| Bismuth | 0,32 | |||

| Vanadium | 5 | 10 | 63 | 1160,00 % |

| Chrome | 3 | 5 | ||

| Manganèse | 300 | 400 | 1500 | 400,00 % |

| Titane | 300 | 500 | 750 | 150,00 % |

| Zirconium | 60 | #DIV/0 ! | ||

| Pétrole (Gb) | 600 | 1 000 | 1 600 | 166,67 % |

| Gaz naturel (Tcm) | 60 | 150 | 200 | 233,33 % |

| Charbon (Mt) | 600 000 | 1 000 000 | 1 074 000 | 79,00 % |

| Uranium (Mt) | 1,5 | 3,5 | 6,1 | 306,67 % |

Attention, cette évolution positive ne concerne pas les matières premières renouvelable comme l'azote, l'eau ou la forêt, qui, elles diminuent bel et bien.

Si vous êtes pressés, voici l'explication en trois points:

- Les spécialistes qui mesurent les réserves utilisent des méthodes d'évalution, qui elles-mêmes évoluent avec le temps

- On découvre sans cesse de nouveaux gisements y compris là où on les attendait pas

- A un moment donné, les technologies ne permettre d'extraire qu'une partie infime de ces gisements.

Ce dernier point est essentiel: un seul kilomètre carré de croute terrestre renfermerait 90 milliards de tonnes de cuivre alors que le tableau ci-dessus indique que nos réserves sont 100 fois moindre (soit 880 millions de tonnes).

La différence entre les quantités de ces matières présentes sur la terre et ce que l'on considère en tant que réserve, provient de la limite de nos techniques d'extractions. Il y a peut-être 90 milliards de tonnes de cuivre sous le kilomètre carré de terre où vous vous trouvez mais nous ne disposons pas des machines pour l'extraire. Donc, on considère comme réserve uniquement, ce qui peut être exploité, avec les technologies disponibles et pour un coût raisonnable à un moment donné.

Plus la technologie progresse et plus le coût que les entreprises qui consomment ces matières premières sont prêtes à payer, augmente, plus les réserves augmentent.

Mais le problème est que les experts anticipent difficilement l'évolution de l'un et de l'autre.

Ce dossier a été réalisé avec la collaboration de Raphaël Richard, expert en intelligence artificielle, en souveraineté numérique et impact écologique du digital, dirigeant de l'agence d'intelligence artificielle Neodia et du centre de formation à l'intelligence artificielle, 24pm Academy.

C'est un sujet passionnant sur lequel nous avons planché en repartant du premier rapport du Club de Rome en 1972 qui avait mesuré de façon systématique les réserves et anticipé leur épuisement 30 ans plus tard.

Depuis la parution en 1972 du célèbre rapport du Club de Rome, intitulé « Les limites à la croissance », une grande partie des discours écologiques et économiques prédit régulièrement l’épuisement rapide et imminent des ressources naturelles essentielles. Le Club de Rome avançait notamment que la croissance exponentielle de la consommation mondiale conduirait inévitablement à une pénurie généralisée, plongeant l’économie mondiale dans une crise profonde dès le début du XXIᵉ siècle.

Or, l'analyse précise et documentée des données sur les réserves mondiales prouvées entre 1970, 2000 et 2024 révèle une réalité bien différente. Loin de diminuer, les réserves prouvées de nombreux minerais et combustibles fossiles ont au contraire significativement augmenté. Par exemple, les réserves mondiales de pétrole sont passées de 600 milliards de barils en 1970 à environ 1 600 milliards de barils en 2024, selon l'US Geological Survey. Le gaz naturel suit une tendance similaire, passant de 60 trillions de mètres cubes à 200 trillions sur la même période.

Concernant les métaux industriels essentiels à l'économie moderne, tels que le cuivre, l’aluminium et le fer, les chiffres contredisent également les prédictions alarmistes. Les réserves de cuivre ont presque triplé, passant de 280 millions de tonnes à 880 millions de tonnes entre 1970 et 2024. Les réserves de fer sont passées de 110 milliards de tonnes à environ 180 milliards de tonnes durant la même période.

La situation est encore plus marquée pour les ressources critiques associées aux nouvelles technologies, telles que le lithium et les terres rares. Les réserves de lithium, essentielles aux batteries des véhicules électriques, ont explosé, passant de seulement 1 million de tonnes estimées en 1970 à près de 98 millions de tonnes en 2024. De même, les réserves mondiales de terres rares ont été multipliées par six en passant de 20 millions à 120 millions de tonnes, contredisant clairement les prévisions catastrophiques.

Ces augmentations significatives s'expliquent par plusieurs facteurs souvent ignorés par les discours alarmistes :

- Innovation technologique : Les progrès technologiques ont permis l'identification et l’exploitation de gisements auparavant inaccessibles ou jugés non rentables. Par exemple, l’exploitation pétrolière offshore en eaux profondes, le gaz de schiste et les nouvelles techniques d’extraction minière ont radicalement augmenté les ressources exploitables.

- Découvertes de nouveaux gisements : Les efforts soutenus d’exploration géologique ont constamment permis de découvrir de nouvelles réserves, parfois très vastes, dans des régions autrefois sous-explorées comme l’Afrique, l’Amérique latine ou encore l’Arctique.

- Efficacité accrue et recyclage : L’amélioration significative de l'efficacité énergétique et des procédés industriels a réduit la consommation par unité produite. Le recyclage massif de matériaux tels que l’aluminium, le cuivre ou le lithium contribue également à prolonger considérablement la durée de vie des réserves existantes.

De nombreux experts contemporains, comme Bjørn Lomborg, auteur de « L’Écologiste sceptique », ou encore les travaux récents de l’USGS et de l’Agence Internationale de l’Énergie, soulignent que la pénurie annoncée par le Club de Rome et ses partisans ne s’est tout simplement pas matérialisée. Selon Lomborg, ces prédictions échouent souvent à intégrer l’ingéniosité humaine, l’évolution technologique et l’adaptation des marchés.

Il ne s’agit pas de nier les défis environnementaux majeurs auxquels notre civilisation doit faire face (comme le changement climatique ou la perte de biodiversité), mais plutôt de reconnaître que les scénarios d’épuisement imminent des ressources se révèlent, chiffres à l’appui, inexacts voire trompeurs.

Loin de valider les prédictions du Club de Rome, l’évolution réelle des réserves mondiales démontre une dynamique bien plus complexe et positive, nourrie par l’innovation, la technologie, l’adaptation des marchés et une gestion plus rationnelle et durable des ressources naturelles.

Les prédictions initiales du Club de Rome et leurs fondements (1970-1980)

Contexte historique et méthodologie du rapport Meadows (Club de Rome)

Le rapport Meadows, intitulé « Les limites à la croissance », publié en 1972 sous l’égide du Club de Rome, est apparu dans un contexte marqué par une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, notamment la pollution et la surexploitation des ressources naturelles. Ce rapport avait pour objectif principal d'évaluer l’impact à long terme de la croissance exponentielle de la population et de l'économie sur les ressources naturelles et l'environnement global.

La méthodologie utilisée reposait sur la modélisation informatique avec le modèle World3, développé au MIT. Ce modèle simulait l'évolution de cinq variables majeures interconnectées : population, production industrielle, pollution, production alimentaire et réserves de ressources non renouvelables. Basé sur des données historiques disponibles jusqu'en 1970, ce modèle projetait divers scénarios jusqu'à l'année 2100, soulignant que si les tendances de croissance se poursuivaient sans changement, elles mèneraient à un effondrement généralisé de l’économie mondiale au XXIᵉ siècle.

Les prédictions majeures formulées à l’époque

Parmi les prédictions les plus marquantes du rapport figurait l'annonce d'un épuisement imminent de ressources critiques telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l’uranium ainsi que divers métaux essentiels à l’industrie moderne comme le cuivre, le plomb et l'aluminium. Plus précisément, le rapport indiquait que la disponibilité des combustibles fossiles atteindrait des niveaux critiques dès le début du XXIᵉ siècle, entraînant un ralentissement voire une stagnation brutale de la croissance économique mondiale.

En outre, le rapport soulignait le risque élevé d’un effondrement de la production alimentaire en raison de l’épuisement rapide des terres cultivables et d'une augmentation incontrôlée de la pollution industrielle. Ces scénarios pessimistes prévoyaient une dégradation rapide des conditions de vie à l'échelle mondiale, marquée par des pénuries, une hausse spectaculaire des coûts des matières premières et une instabilité économique et sociale généralisée.

Impact médiatique et politique immédiat du rapport

Dès sa publication, le rapport du Club de Rome a eu un impact médiatique et politique considérable. Il a suscité de vifs débats et une prise de conscience publique et politique accrue des enjeux liés à la croissance économique non contrôlée. Des gouvernements et organisations internationales ont réagi en initiant diverses mesures visant à préserver les ressources naturelles, telles que des réglementations environnementales renforcées, la promotion des économies d'énergie et la recherche sur les énergies alternatives.

Sur le plan scientifique, le rapport a provoqué une division entre les experts. Certains l'ont accueilli comme une alerte nécessaire et urgente, tandis que d'autres ont critiqué ses méthodes, qualifiant le modèle utilisé de trop simpliste et ses conclusions de trop alarmistes. Malgré ces controverses, l'impact durable du rapport Meadows est indéniable, car il a influencé profondément la pensée environnementale et les politiques publiques pendant plusieurs décennies.

Évolution réelle des réserves mondiales de ressources (1970-2024)

Analyse détaillée des réserves de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon, uranium)

Contrairement aux prédictions du rapport Meadows, les réserves prouvées de combustibles fossiles ont nettement augmenté depuis les années 1970. En 1970, les réserves mondiales de pétrole étaient estimées à environ 600 milliards de barils. En 2024, elles sont évaluées à plus de 1 600 milliards, selon les dernières données de l’US Geological Survey. De même, les réserves de gaz naturel sont passées de 60 trillions de mètres cubes à 200 trillions, et celles de charbon de 600 milliards à plus de 1 070 milliards de tonnes. L’uranium, présenté comme une ressource stratégique en raréfaction, a vu ses réserves passer d’environ 1,5 million de tonnes à plus de 6 millions.

Cette augmentation s'explique par l'amélioration des technologies de prospection et d'extraction, la mise en valeur de gisements non conventionnels (pétrole de schiste, sables bitumineux), ainsi qu'une meilleure gestion des ressources à l'échelle mondiale. Ces faits invalident directement les prévisions de raréfaction rapide faites dans les années 1970.

Évolution des réserves de métaux industriels stratégiques (cuivre, fer, aluminium, zinc…)

Les ressources métalliques ont connu une trajectoire comparable. Les réserves mondiales de cuivre ont été multipliées par plus de trois, passant de 280 à 880 millions de tonnes entre 1970 et 2024. Celles de fer ont augmenté de 110 à 180 milliards de tonnes, tandis que les réserves de bauxite (minerai d'aluminium) sont passées de 3,5 à 30 milliards de tonnes.

Des métaux comme le zinc, le plomb ou le nickel ont également connu une croissance importante de leurs réserves prouvées. Cela illustre la capacité des sociétés industrielles à découvrir de nouveaux gisements, à améliorer la rentabilité des extractions, et à intégrer le recyclage comme source significative d’approvisionnement.

Explosion des réserves de métaux rares et terres rares (lithium, cobalt, terres rares)

Les ressources stratégiques utilisées dans les nouvelles technologies, en particulier le lithium, le cobalt et les terres rares, ont vu leurs réserves s’accroître de manière spectaculaire. Le lithium est passé d’environ 1 million de tonnes estimées à la fin des années 1970 à près de 98 millions de tonnes aujourd’hui. Les réserves de terres rares sont passées de 20 à 120 millions de tonnes.

Cette explosion s'explique par la croissance de la demande dans les secteurs des batteries, de l’électronique, des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. En réponse, les efforts de prospection et d’innovation technologique ont permis de recenser des gisements bien plus nombreux et plus profonds qu'envisagé à l’époque. Ces chiffres démontrent la résilience et l’adaptabilité du système économique face aux défis en matière de ressources naturelles.

Les raisons du décalage entre prédictions et réalité

Progrès technologiques majeurs

L'un des facteurs fondamentaux expliquant l'invalidité des prédictions du Club de Rome est le sous-dimensionnement de l'impact de l'innovation technologique. Depuis les années 1970, des percées importantes ont eu lieu dans les domaines de l'exploration géologique, de la prospection sismique, du forage profond, de la fracturation hydraulique ou encore de l'extraction en milieu extrême (océan profond, déserts, Arctique). Ces avancées ont augmenté la taille des réserves exploitables en rendant rentables des gisements auparavant inaccessibles ou ignorés.

Par exemple, l'exploitation des gaz et pétroles de schiste aux États-Unis a radicalement modifié la géopolitique de l'énergie, rendant le pays exportateur net. De même, les technologies de raffinage et de recyclage ont fortement évolué, permettant une valorisation optimale des matières premières.

Rôle crucial des découvertes géologiques récentes

Depuis 50 ans, de nombreuses zones du globe qui étaient mal explorées ou inaccessibles ont été cartographiées et explorées. L'Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Sud, certaines régions du Pacifique et le Grand Nord canadien ont révélé des gisements majeurs de métaux et de combustibles. Les nouvelles techniques d’analyse spectrale, satellitaire ou magnétique ont permis de cibler plus efficacement les zones à potentiel.

Ces découvertes ont significativement accru le volume des réserves connues, repoussant les limites de l’épuisement prédites. De surcroît, le renforcement des compétences en géologie économique et les investissements massifs dans l'exploration ont créé une dynamique de découverte continue.

Efficacité énergétique et amélioration des processus industriels

Depuis les années 1980, les industries ont radicalement amélioré leurs procédés de production. La consommation de matières premières par unité de PIB a fortement diminué. Par exemple, l'efficacité énergétique dans le secteur manufacturier ou les transports a permis de produire plus avec moins. L’utilisation de logiciels de modélisation, de capteurs intelligents et de robots de précision a permis d’optimiser les intrants.

De plus, le recyclage a pris une place prépondérante. L’aluminium, par exemple, est aujourd’hui recyclé à plus de 75 % dans les pays développés. Cela diminue fortement la pression sur les ressources primaires et réduit les coûts d’extraction. Le cuivre, l’acier, le plomb ou encore les terres rares bénéficient eux aussi de chaînes de recyclage en constante amélioration.

Critique approfondie des modèles prédictifs utilisés par le Club de Rome

Limites méthodologiques des modèles initiaux

Le modèle World3 utilisé par le Club de Rome reposait sur des équations différentielles simplifiées et une approche systémique, mais il intégrait peu de dynamique adaptative. L’un des reproches majeurs adressés à ce modèle est qu’il considérait les variables comme figées dans leur tendance historique, sans intégrer de rétroactions technologiques, économiques ou comportementales.

Par exemple, le modèle ne tenait pas compte de la possibilité que les hausses de prix liées à une rareté perçue puissent stimuler des innovations techniques, le recyclage, ou la substitution par d’autres ressources. Il ignorait également les effets de l'évolution des régulations, du commerce mondial ou des politiques industrielles. Cette rigidité algorithmique a contribué à produire des scénarios de type "effondrement", qui ne se sont pas matérialisés malgré une croissance démographique et économique conforme aux hypothèses du modèle.

Critiques d’experts contemporains (Bjørn Lomborg, Vaclav Smil, etc.)

De nombreux chercheurs ont exprimé des réserves sur les conclusions du rapport Meadows. L’économiste danois Bjørn Lomborg, dans son ouvrage "L’Écologiste sceptique", démontre que les prédictions d'épuisement de ressources ont régulièrement été contredites par les faits. Il insiste sur la capacité des marchés à ajuster les comportements via les prix et sur l’influence déterminante du progrès technique.

Le scientifique et historien de l’énergie Vaclav Smil souligne quant à lui l’erreur méthodologique de croire que les systèmes énergétiques et industriels peuvent être modélisés sans tenir compte de leur complexité non linéaire. Il critique également l’obsession pour les stocks physiques, sans prendre en compte la notion de flux, de renouvellement technologique ou d’innovation cumulative.

Réévaluations ultérieures des prédictions du Club de Rome

Plusieurs études ont tenté de revisiter les conclusions du Club de Rome avec les données actualisées du XXIe siècle. L’Institute of Physics (IOP), en 2014, a publié une réévaluation partielle des scénarios de Meadows, concluant que si certains indicateurs environnementaux montraient effectivement des tensions (pollution, climat), les prévisions d’effondrement économique et de raréfaction rapide des ressources ne s’étaient pas vérifiées.

L'US Geological Survey et l'Agence internationale de l’énergie publient chaque année des statistiques précises sur les réserves prouvées et la consommation. Elles montrent que les réserves de nombreuses ressources ont progressé en valeur absolue, et que leur durée de disponibilité reste relativement stable ou s’allonge, même en tenant compte de la croissance de la demande.

Ces analyses contemporaines mettent en lumière les limites des modèles de type World3, et la nécessité de prendre en compte l’innovation, les ajustements socio-économiques et les régulations dans toute prospective sérieuse.

Conséquences des discours alarmistes et leçons à tirer

Impact des prédictions alarmistes sur les politiques économiques et environnementales

Les prédictions du Club de Rome ont eu pour effet immédiat de stimuler une série de politiques publiques axées sur la limitation de la consommation, la réduction des déchets, et la recherche de solutions alternatives aux énergies fossiles. Dans plusieurs pays européens, cela s’est traduit par l’émergence de plans énergie-climat, des taxes environnementales, ainsi qu’un soutien aux énergies renouvelables.

Cependant, ces politiques ont parfois reposé sur une lecture erronée des ressources disponibles, menant à des choix énergétiques ou industriels coûteux ou inefficaces. Par exemple, l’abandon prématuré du nucléaire ou des filières extractives locales dans certaines régions s’est accompagné d’un retour paradoxal à des sources d’énergie plus polluantes ou importées à fort impact géopolitique.

Biais médiatiques et psychologiques liés aux scénarios catastrophes

Les scénarios d’effondrement ont un fort pouvoir de captation médiatique. Les prédictions choc, simplifiées et dramatiques, suscitent l’attention du public et favorisent la mobilisation politique. Toutefois, elles conduisent souvent à une perception exagérée du risque, au détriment d’une analyse nuancée des données.

Ce biais cognitif, appelé « biais de négativité », renforce l’idée que toute croissance est destructrice et que l’humanité court vers un mur. De nombreuses ONG et mouvements écologistes ont bâti leur stratégie de communication sur ces récits catastrophiques, amplifiés par les médias traditionnels et sociaux. Cela a parfois freiné l’acceptation de solutions innovantes (ex : nucléaire, OGM, capture du carbone) en les présentant comme des facteurs aggravants plutôt que comme des leviers potentiels d’atténuation.

Importance d’une communication scientifique équilibrée et informée

Face à la complexité des enjeux liés aux ressources naturelles, il est fondamental de promouvoir une communication basée sur les faits, les incertitudes mesurées et les dynamiques systémiques. Des institutions comme le GIEC (pour le climat) ou l’IPBES (pour la biodiversité) ont montré qu’il est possible de diffuser une expertise rigoureuse tout en étant écouté par les décideurs et la société civile.

Cette approche doit éviter à la fois le déni des problèmes environnementaux et la dramatisation stérile. Une communication scientifique responsable devrait s’appuyer sur des données longitudinales, intégrer les progrès technologiques, et favoriser la transparence dans les hypothèses retenues pour les projections. Cela permettrait une meilleure prise de décision collective, évitant le piège du catastrophisme ou de l’immobilisme.

Vers une gestion réaliste et durable des ressources naturelles

Défis environnementaux réels au-delà de la disponibilité des ressources

Même si les ressources naturelles ne s’épuisent pas au rythme prévu par les scénarios alarmistes, de nombreux défis environnementaux restent d’actualité. Le changement climatique, provoqué par l’accumulation des gaz à effet de serre, demeure l’un des enjeux majeurs de notre siècle. La pollution des sols, de l’eau et de l’air, l’effondrement de la biodiversité, ainsi que la dégradation des écosystèmes naturels sont des menaces concrètes et documentées.

Ces problématiques ne relèvent pas de la quantité disponible de ressources, mais bien de la manière dont elles sont extraites, consommées et gérées. L’exploitation irresponsable, même de ressources abondantes, peut avoir des impacts négatifs irréversibles sur les équilibres environnementaux. C’est donc la gouvernance, plus que la rareté intrinsèque, qui constitue aujourd’hui le véritable enjeu de durabilité.

Politiques de gestion durable efficaces des ressources naturelles

Face à ces défis, de nombreuses initiatives ont vu le jour à travers le monde. Le concept d’économie circulaire, fondé sur la réduction, la réutilisation et le recyclage, permet de limiter l’extraction de matières premières tout en optimisant l’usage des ressources existantes. Des pays comme les Pays-Bas, la Suède ou le Japon ont intégré ce principe dans leur législation environnementale et industrielle.

Par ailleurs, les systèmes de certification (FSC pour le bois, ISO 14001 pour les industries, etc.) et les obligations de reporting ESG (environnement, social, gouvernance) imposées aux entreprises favorisent une meilleure transparence et une incitation à l’amélioration continue. L’efficacité de ces politiques dépend toutefois de leur cohérence, de leur évaluation indépendante, et de leur inscription dans un cadre réglementaire robuste.

Rôle crucial de l’innovation et de l’adaptation technologique

L’innovation reste l’un des leviers les plus puissants pour répondre aux enjeux environnementaux sans renoncer à la croissance économique. Le développement de nouvelles technologies d’extraction moins invasives, de matériaux alternatifs, de processus industriels sobres en énergie ou encore de modes de transport décarbonés ouvre la voie à une gestion plus soutenable des ressources.

L’intelligence artificielle, les biotechnologies, la science des matériaux et la numérisation des chaînes de production offrent des perspectives inédites pour optimiser l’usage des ressources naturelles. L’adaptation passe aussi par une gouvernance souple et anticipatrice, capable d’absorber l’incertitude, d’intégrer le progrès et d’ajuster les politiques publiques en fonction des données disponibles.

La durabilité ne réside pas uniquement dans la limitation de la consommation, mais dans la capacité à transformer les systèmes économiques et sociaux pour les rendre plus résilients, efficients et responsables.